こんにちは makiです🎶

今回は【幼稚園と保育園の違い】をお話します🗣️

幼稚園と保育園って何が違うの?

幼稚園は年少さんから?

保育園は小ちゃい子ども?

幼稚園って勉強するところ?行事が多い?

保育園はゆったりしている?

みなさんそれぞれに【幼稚園】と【保育園】の

イメージがあると思います。

今回は【幼稚園】と【保育園】の違いをご紹介しますので是非、皆さんの就職先決めに役立てて下さいね🎶

【幼稚園】と【保育園】の比較

施設の目的

幼稚園

学校教育の基礎となる「学びに向かう姿勢」を育むために、子ども達が「遊び」を通して様々な経験を積み重ねていく。

子ども達が幼稚園で過ごす時間は1日5時間程度です。その中では「一斉活動」と言って、クラスの子ども達全員が、先生の用意した遊びを一緒に取り組む時間が主活動となります。この遊びの内容を豊かにすることが幼稚園の大切な役割であり、これによって、子ども達の様々な能力の芽生えを促していきます。

製作や体操、リズム遊び、合唱や合奏、園庭遊びなどの日々の活動に加え、運動会やお遊戯会、遠足などの季節の行事も含め、子ども達が楽しく、主体的に取り組む活動を行っていきます。

また、園によっては文字の読み書き、足し算や引き算などの簡単な算数や数遊び、近年は英語の学習を取り入れるケースもあります。

保育園

保護者の就労などを理由として、保護者の代わりに日ごろの保育を行う。

安全で清潔、快適で心が落ち着く、そのような環境で子どもを預かる「養護」の役割と、健全な心身の発達や基本的な生活習慣の獲得、学校教育への準備を踏まえた「教育」の役割の二つを担っています。

0歳~6歳の子ども達が、およそ半日を過ごしているため、食事や着替え、トイレトレーニングといった日常生活に必要な行動も、保護者と協力しながら援助したり、教えたりしていきます。

行政管轄と根拠法

幼稚園

行政管轄:文部科学省

根拠法:学校教育法

設置や運営における基準:幼稚園設置基準

保育園

行政管轄:厚生労働省

根拠法:児童福祉法

設置や運営における基準:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

その他、保育園と幼稚園は「教育・保育内容における基準」にも違いがあります。

具体的には

保育園:保育所保育指針

幼稚園:幼稚園教育要領

に基づいた保育が行われています。

保育士資格や幼稚園教諭免許を取得するには、それぞれの施設や資格・免許を規定する法律を知り、その内容や各施設の社会的役割や目的、その責任について十分理解することが求められます。

対象年齢

幼稚園

満3歳から小学校就学前までの「幼児」が対象です。

満3歳~満4歳が年少、満4歳~満5歳が年中、満5歳~満6歳が年長クラスとして分類されるのが一般的です。

担任するクラスの子どもの年齢に応じて、発達過程を踏まえた子どもへの接し方や遊びの内容を考え、クラス全体の流れや動きも把握しながら、臨機応変に対応することが求められます。

保育園

1歳未満の「乳児」と1才から小学校就学前までの「幼児」が対象です。

0歳から対象になっているのが保育園の特徴で、かなり広範囲の年齢の子ども達が通っています。

特に0歳児~2歳児は、生活リズムが3歳以上児とは大きく異なり、食事、睡眠、排せつなど、活動(遊び)以外のあらゆる面でも細かな支援が必要となります。

年間保育日数

幼稚園と保育園は、年間の保育日数や保育時間にも違いがあります。

※保育日数とは子どもたちに保育を行う日数を意味します。

幼稚園

保育日数が「年間で39週以上」と設定されています。

39週を下回ることはできないため、その日数を前提に年間のスケジュールが決められるのが基本です。

保育園

保育日数に規定はありませんが、施設の目的上、年間を通して日曜日と祝日、年末年始以外は原則として開所となるため、約300日程度が基本となります。

これにより多くの場合、幼稚園には子どもたちにとっての夏休み、春休みといった長期休業がありますが、保育園にはありません。

そのため働く人から見た幼稚園と保育園に

・土曜日出勤の有無

・長期休暇の取り方の違い

等があることも把握しておきましょう。

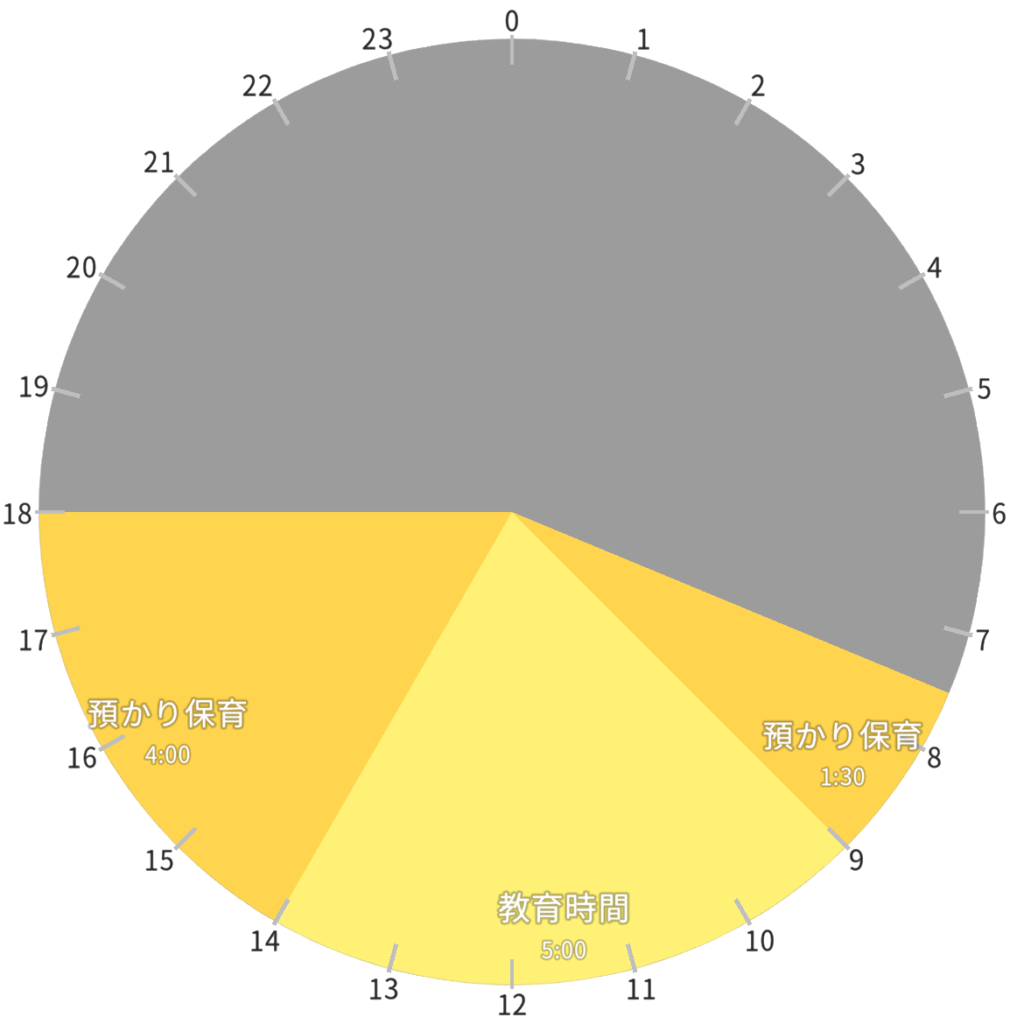

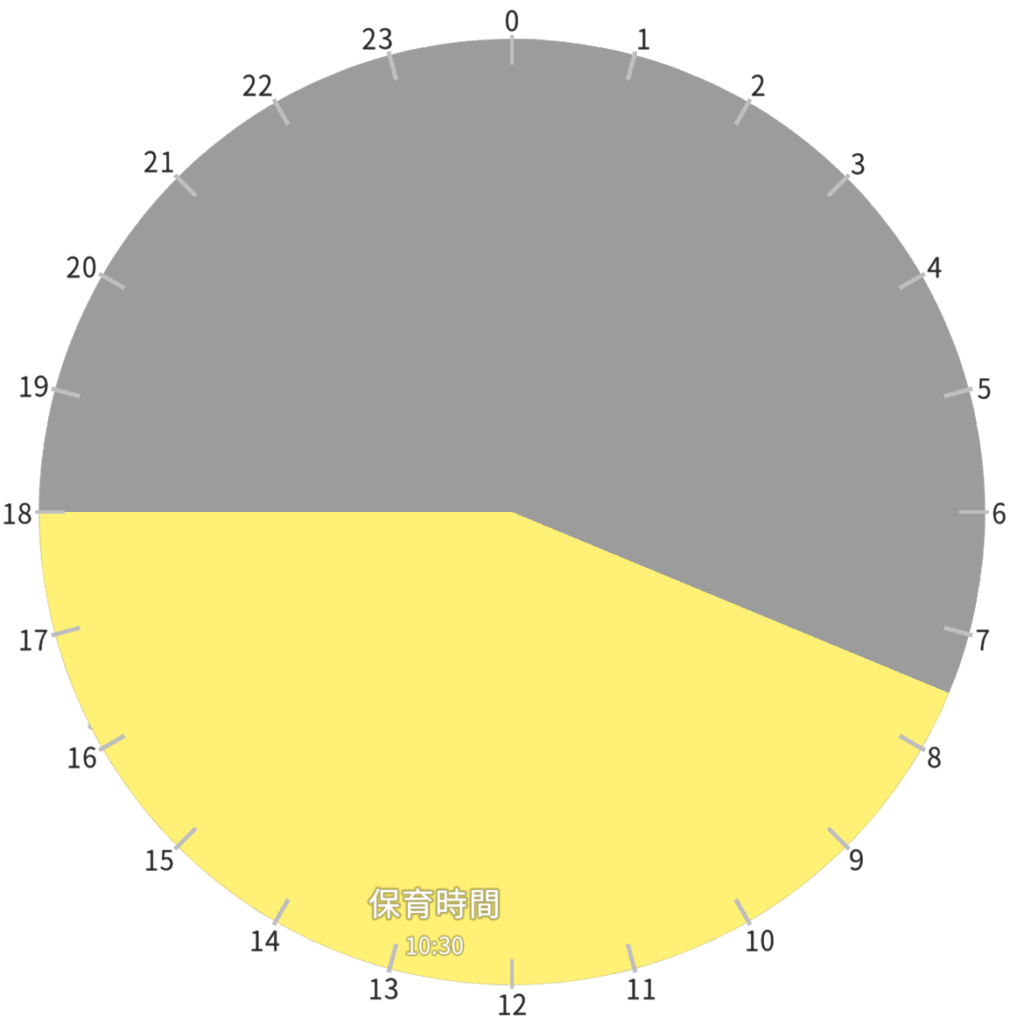

保育時間・教育時間

幼稚園と保育園は、1日の保育時間(幼稚園の場合は教育時間)にも違いがあります。

幼稚園

教育時間:原則4時間以上

一般的には、教育時間を9時~14時の5時間としているところが多いですが、近年は幼稚園に通う子どもの保護者もパート等の就労を行っていることが多く、この教育時間とは別に、その前後、朝は7時半頃~9時頃まで、午後は14時~18時頃まで「預かり保育」を行っている園が多くなっています。

教育時間:一斉活動を中心とした遊びのカリキュラムに基づく時間

預かり保育:自由遊びやおやつ時間、お昼寝など、お迎えを待つ子どもたちがリラックスして過ごせる時間

としています。

保育園

保育時間:原則8時間以上(8~11時間)

保育時間は保護者の就労状況や保育が必要な理由によって、子どもごとに自治体が認定を行っており、様々です。

基本的には

・保育短時間(8時間)

・保育標準時間(11時間)

の子どもに分かれています。

このため、お帰りが早い(17時頃)子どももいれば、最後までお迎えを待っている子どももおり、保育者としては子どもの心理的な不安感や疲労感、保護者を待つ心情などを汲み取ることが大切です。

また、11時間以上になる場合は「延長保育」扱いとなり、20時ごろまで保育を行う子どももいます。この場合は別途保育料が必要です。

【認可保育所】と【認可外保育施設】の比較

保育園には

・認可保育施設

・認可外保育施設

があります。

認可保育施設

児童福祉法で定められた保育士の人数や施設の面積などを満たし、都道県知事の認可を受けている保育園のことです。

公立保育所と私立保育所の他、国や自治体が設置した保育園を民間法人が運営する公設民営保育園などがあります。

原則として運営に係る費用は公費により賄われます。

認可外保育施設

児童福祉法で定められた保育士の人数や施設面積などが法律の基準を満たしていない施設のことです。

例えば

・企業内保育施設

・ベビーシッター

・夜間保育を行う施設

等が該当します。

但し、認可外保育施設も、設置の際には児童福祉法によって届出が必要となり、原則として年1回以上自治体による立ち入り調査の実施が行われます。また、自治体独自に設置基準を設け、その基準を満たすことで、保育の質保証を図っている自治体もあります。

そのため認可外だから違法性があるというわけではなく、社会の保育ニーズに応える重要な役割を果たしています。

まとめ

幼稚園と保育園には、上記のように様々な違いがあります。

保護者は家庭環境や子育て方針によって園を選ぶことができ、どちらも子どもと保護者にとって欠かせない存在です。

幼稚園の保育園のどちらに就職するかを決める際には、これらの違いや特徴を踏まえ、自分がどういう形で子どもたちの育ちを支えていきたいのか、その保育観を実現できる園を見つけることが非常に大切です。

是非、今後の就職活動に役立てて下さいね🎶